한국 자동차산업의 당면과제와 발전 방향

페이지 정보

본문

한국 자동차산업의 당면과제와 발전 방향

조철 산업연구원 선임연구위원

1. 우리 자동차 생산 추이와 한계

우리 국내 자동차 생산은 2011년 466만대로 최고 수준에 달했다가 이후 지속 감소해 코로나 발발 이전인 2019년에 395만대로 400만대가 깨졌다. 코로나로 350만대까지 감소하긴 했지만, 최근 회복되어 코로나 이전 수준을 뛰어넘어 2023년 424만 대에 이어 작년에는 413만대를 기록했다. 최근 다시 400만 대를 넘어서긴 했지만, 2011년 최고 수준에는 크게 미달하는 상황이다. 우리 자동차산업은 수출에 크게 의존하고 있는데, 과거 전체 자동차 생산에서 수출 비중은 거의 70%에 육박했고, 작년만 해도 67%에 달하고 있다. 반면, 우리 자동차 내수 판매는 1996년 166만 대를 기록한 이후 이 수준을 크게 뛰어넘지 못하고 있다. 자동차 내수 판매가 2015년, 2016년, 2017년 일시적으로 180만 대를 넘어선 적도 있었지만, 최근 다시 140만대 수준에 머무르고 있다. 결국, 우리 자동차 생산의 변화는 자동차 수출에 의해 좌우된다고 봐야 할 것이다. 또한, 우리 자동차업체의 해외생산도 365만 대에 달해 우리 자동차산업은 절대적으로 해외에 의존하는 구조이다.

우리 자동차 국내 생산이 한계에 달한 것은 수요 측면보다 생산능력의 한계에 기인한다. 경차 생산 등의 외주를 위해 동희오토나 광주글로벌모터스 등의 공장이 설립되긴 하였지만, 1990년대 중반 이후 기존 자동차업체들은 새로운 생산공장을 건설하지 않았다. 외환 위기 이전에 지어진 공장을 개선하고 근로시간을 늘여 생산 물량 증가에 대응하였으나 2011년 이후 근로시간 단축, 한국GM 군산공장 폐쇄 등으로 생산 능력이 축소되었다. 기존 자동차업체는 국내 생산여건 등의 문제로 신규로 공장 건립 등을 꺼리는 상황이었기 때문이다. 2015년만 하더라도 473만대의 생산능력을 보유했지만, 2023년에는 411만대에 불과한 실정이다. 따라서 최근의 자동차 생산은 생산능력을 넘어서는 수치이다. 결국, 생산능력이 확대되지 않는 이상 생산량이 늘기는 힘들다는 것이다.

우리나라의 자동차 생산은 2005년 처음으로 세계 5위를 기록한 이후 잠시 중국에 5위 자리를 내어주어 6위로 주저앉은 적이 있었지만, 다시 프랑스를 제치고 5위가 된 이후 줄곧 5위 자리를 지켜왔었다. 그러나 우리 자동차 생산이 줄어들고, 인도의 자동차 생산이 빠르게 늘면서 2016년 인도에게 밀려 6위가 되었고, 2018년에는 멕시코에도 뒤져 7위로 추락했다. 코로나로 다른 나라들이 부진한 가운데, 5위로 복귀하기도 했지만, 2024년 다시 7위인 멕시코와 비슷한 수준이 되었다. 이는 세계에서 우리 자동차산업의 위상이 하락하고 있다는 것을 말하고 있다.

2. 한계에 도달한 자동차산업의 동력

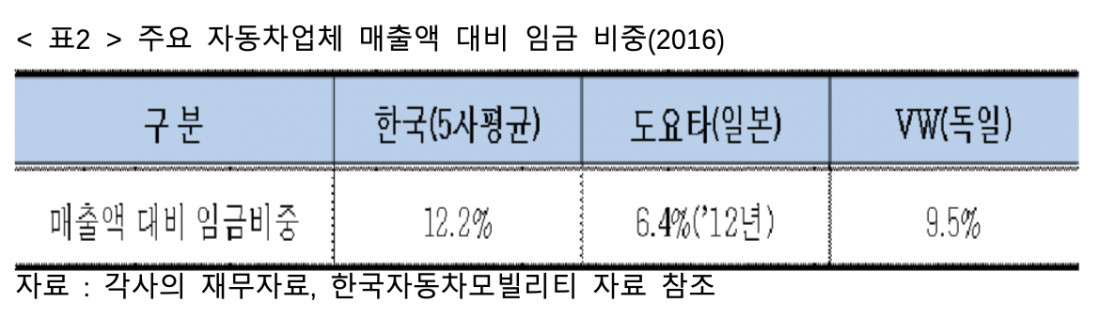

국내 자동차업계의 노동 비용은 절대적인 임금 수준뿐만 아니라 매출액에서 차지하는 임금 비중도 매우 높은 수준이었다. 2016년만 하더라도 매출액 대비 임금 수준은 한국의 5사 평균이 12.2%나 되어 도요타나 VW에 비해 높은 수준이었다. 반면, 근로자들의 생산성이 크게 높지 않은 편으로 평가된다. 이러한 현상은 최근도 마찬가지이다. 그렇다면 완성차 부문의 높은 노동 비용, 낮은 생산성에도 불구하고, 우리나라에서 자동차 생산이 이루어지고, 수출할 수 있었던 이유는 무엇인가가 의문일 것이다. 이는 먼저 질 좋고 비교적 싼 국내 부품 공급망이 존재했기 때문이다. 부품과 자동차 간의 양극화 문제는 이익율뿐 아니라 부품업체 종업원의 저임금에 기인한다. 한국과 일본의 광공업통계조사보고서(2014년 통계)에 따르면 완성차업체를 100으로 했을 때, 한국 부품업체의 평균임금은 41.8%인데 반해 일본 기업은 79.0%로서 한국 부품업체들은 상대적으로 저임금이었고, 이에 따라 우리 부품업체가 저비용 구조였다. 또한, 부품 기업의 영업이윤율은 일본의 경우 2017년 6.4%(일본자동차부품공업협회조사)로 한국 자동차부품업체의 2% 내외에 비해 크게 높은 수준이었다. 결국, 부품업체와 완성차업체 간 임금 및 이윤 차이를 통해 저가격의 질 좋은 부품을 공급받아 한국에서 자동차를 생산할 수 있었다고 설명할 수 있다.

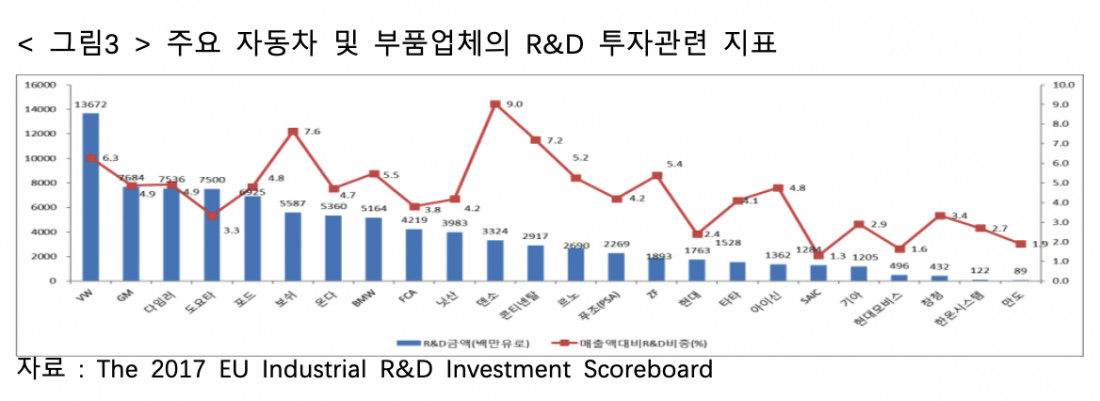

국내 자동차산업을 지탱해왔던 다른 한 축은 높은 생산성을 지닌 R&D 부문이었다. 우리 자동차업체들의 R&D 투자액의 절대적인 수준 뿐만 아니라 매출액대비 R&D 비중도 매우 낮은 상황이었다. 우리 자동차업체는 기술 및 연구개발에서 뛰어난 능력을 지니고 있어 적은 비용으로 미래 자동차 기술, 신모델 개발 등에서 선도적 역할을 수행해왔다. R&D에 있어 높은 생산성을 보유하여 이것이 노동 부문의 비효율을 보완할 수 있었다는 것이다.

우리 자동차산업의 특징 중 하나인 경직된 노사관계가 생산방식의 혁신을 유발한 측면도 존재한다. 경직된 노사관계 속에서 안정적인 생산을 위해 생산의 자동화·표준화 등을 추진했다. 현장 근로자가 주도하는 일본과 달리 우리 자동차업체는 생산혁신을 엔지니어가 주도한 것이다.

높은 인건비 비중을 부품 조달 비용과 R&D투자 비용이 보완해 주는 구조였지만, 이것이 쉽지 않은 방향으로 변화되고 있다. 기능인력 부족, 근로시간의 단축, 최저 임금의 상승 등으로 더 이상 저비용 부품 조달 구조 유지가 쉽지 않게 되고 있다. 2023년 통계를 보면 이미 부품업체의 근로자 평균임금이 자동차업체의 거의 60%에 도달했다. 또한, 다양한 분야에서의 R&D 투자 필요성이 증대되고 있어 R&D 투자가 늘어날 수밖에 없다. 연구개발 부문의 근로자들을 혹사하는 높은 R&D 생산성 유지도 한계에 도달해 낮은 매출액 대비 R&D 투자 비용 유지가 쉽지 않을 것으로 판단된다. 생산방식도 제조의 스마트화 등이 확산됨에 따라 우리 기업도 새롭게 생산시스템을 변화시키지 않으면, 우위를 상실할 우려가 존재한다. 수출에 의존하고 있는 우리 자동차산업은 미국의 관세 장벽, 주요국의 자국 생산을 우대하는 정책 등으로 더 낮은 비용으로 생산하지 않으면, 수출이 쉽지 않을 전망이다. 이와 더불어 전기차에서 절대적인 가격 경쟁력을 가진 중국이 등장했다. 주요 시장에서 중국 브랜드와 기타 브랜드의 전기차 평균 가격을 비교하더라도 중국 브랜드가 거의 1/2 수준이다.

3. 대전환기 자동차기업의 고민

자동차를 둘러싼 산업통상환경은 급격한 변화에 직면하고 있다. 트럼프 대통령은 미국에 수입되는 모든 자동차에 대해 25%의 관세를 부과했다. 관세를 내기 싫으면 미국에서 생산하라는 것이다. 유럽 등도 탄소 중립 정책 등을 자국 생산 강화에 활용하며, 주요국들도 자국 내 생산에 대한 보조금 및 세제 혜택 등을 채택하고 있다. 자동차의 동력원은 전통적 내연기관에서 전동화로 전환되고 있지만, 순수 BEV, HEV, PHEV, EREV, FCEV 등 다양한 동력원에 대한 대응이 필요한 실정이다. 작년 전기차 판매는 예상과 달리 전년 대비 25% 증가한 1천 710만 대를 기록하긴 했지만 지난 몇 년간에 비해 크게 낮아진 증가율이다. 특히 배터리 전기차(BEV)는 증가세가 크게 낮아졌고, PHEV나 HEV의 증가세가 크게 높아져 기업들로서는 다양한 동력원의 전동화를 추진해야 하는 과제에 직면하게 된 것이다.

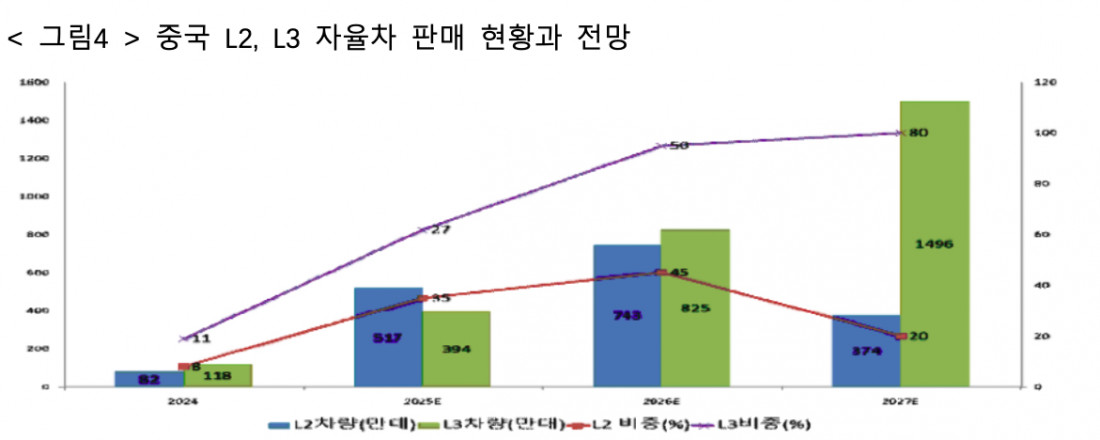

자동차의 전동화가 정착단계에 진입했다고 보고, 자동차업체 및 주요국들은 자동차의 미래 경쟁을 자율주행이라 판단하고 있다. 중국은 전동화로 대표되는 전반전 자동차 경쟁이 종료되었고, 자율주행을 포함하는 지능화로 상징되는 후반전이 시작되었다고 보고 있어 기업들이 적극적인 노력을 추진하고 있을 뿐 아니라(레벨3 자율차의 상용화를 빠르게 추진) 정부 차원에서도 다양한 자율주행 및 커넥티드 관련 정책들을 내어놓고 있다. 우리 업체들로서는 이에 대응하는 투자도 확대해야 할 처지에 놓여있다.

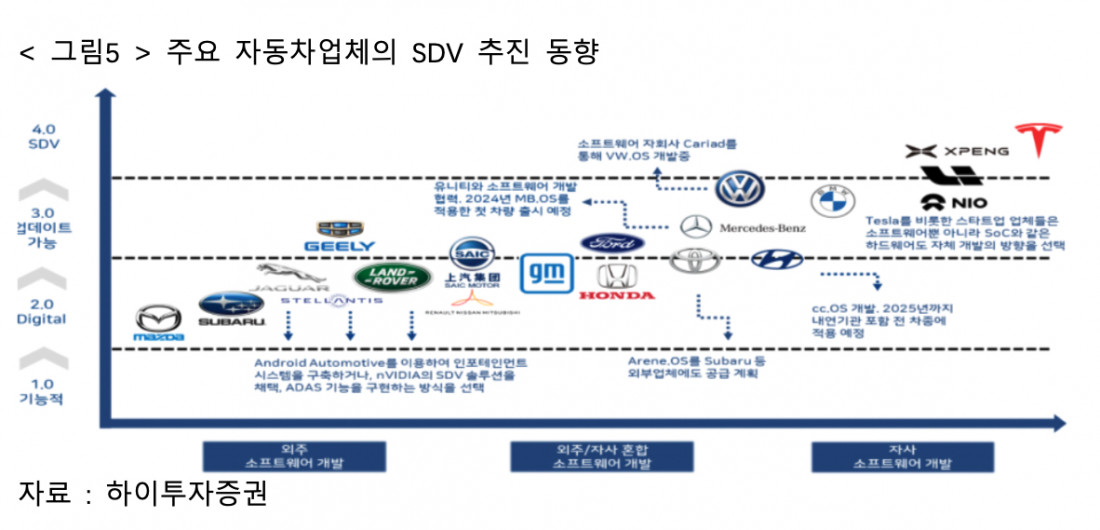

차량의 커넥티드, 자율화가 진전되면서 주요 글로벌 완성차사들은 완전한 SDV로의 전환을 준비 중에 있다. 폭스바겐은 SW 전문 계열사 Cariad를 설립하여 SDV 관련 기술 개발(2026년까지 내재화 60% 이상 목표)을 추진하고 있고, 토요타는 2021년 Software First를 목표로 자회사 Woven by Toyota를 출범했다. 현대차도 2025년까지 모든 차종을 SDV로 전환하고, 스타트업 42dot에 유상증자를 통해 SDV 전환 중심축 역할을 하게 하고 있다. GM은 자사 SW 플랫폼을 차량에 탑재, 마그나, Wipro 등과 차량용 SW B2B 마켓 플레이스 개발에 투자했다.

전동화와 자율주행이 부상하면서 자동차기업들의 영역들도 확대되는 양상이다. 자동차기업들이 UAM(Urban Air Mobility)이나 로봇 등 영역까지 진출하고, 자동차의 모빌리티 특성을 강화하고 있다. UAM에 가장 적극적인 기업은 현대자동차그룹인데, 현대자동차그룹은 UAM 전문 자회사를 설립하고 연구개발과 더불어 구체적인 UAM 출시할 계획까지 제시했다. GM도 수직 이착륙기 e-VTOL을 공개하면서 시장진출을 선언한 바 있고, 크라이슬러, 중국의 지리, 포르쉐 등도 UAM 사업을 추진하고 있다. 현대는 2020년 세계적인 보행 로봇업체인 보스턴 다이내믹스를 인수하고, 본격적인 로봇 생산을 추진하고 있다. 다른 자동차업체들도 로봇 사업에 관심을 보여 왔는데, 주요 전시회 등에 많은 자동차업체가 로봇을 전시하고 있다. 기아자동차는 맞춤형 교통수단이라는 개념으로 목적 기반 모빌리티(Purpose Built Vehicle, PBV)의 생산을 추진하고 있는데, 자동차지만 모빌리티 개념이 강조된 차량이다.

결국, 자동차산업의 전환을 충족시키기 위한 다양한 제품의 개발 및 사업화 등으로 막대한 투자가 소요된다는 것이다. 동력원의 변화만 해도 전기차 뿐 아니라 다양한 동력원에 대한 투자가 필요하다. 다른 미래 자동차 분야도 당장에 수익 창출이 어렵더라도 미래를 위해 투자가 요구된다. 현재 전기차로의 전환 등을 위해 대규모 투자가 필요한데, 과연 국내에서 투자할 것인가를 고민하고 있다. 우리 자동차산업은 국내 수요 대응이 아니라 어차피 해외수요에 대응해야 한다. 그래서 수출에 드는 추가적 비용뿐 아니라 증가하고 있는 보호무역, 자국 생산 지원 등을 고려하면, 국내 생산 여건이 해당국에 비해 크게 유리해야 국내 생산 및 국내 투자가 가능하다는 것이다. 국내 생산이 가능하려면, 높은 임금 수준, 근로시간 단축 등을 고려하여 높은 수준의 자동화 및 스마트화가 추진되어야 가능하다. 국내 생산여건이 지금 상황을 유지한다고 해도 국내에서 생산능력 확장을 위한 투자를 하기 힘든 상황이다. 국내에서 투자가 이루어지면 이후에는 가변비용만 충족되더라도 생산이 가능하다. 현재 투자를 위해 결정적인 시점이어서 이번 기회를 놓치게 되면 이후 투자가 쉽지 않다. 해외투자가 이루어진다면 국내는 상대적으로 위축될 수밖에 없기 때문이다.

4. 국내 자동차산업 생존과 발전의 기본 방향

결국, 우리 자동차산업의 발전은 자동차 생산 경쟁력이 핵심일 수밖에 없다. 자동차산업의 경우 생산방식의 혁신을 이룩한 기업이 시장에서 리더로 부상했었다. 포디즘의 포드, Bean Counter의 GM, 도요타생산방식의 도요타, VW의 Auto 5000, 현다이즘, 테슬라의 메가 프레스 등이 그 좋은 예들이다. 기업은 생산 경쟁력을 확보하기 위해 생산 여건이 양호한 지역으로 이동할 수밖에 없다. 결국, 자국 내 생산 및 관련 투자가 이루어지기 위해서는 국내 생산 여건을 개선하는 방법밖에 없다. 디지털 전환, 그린 전환 등은 우리 자동차 생산 경쟁력 강화에 절호의 기회가 될 수 있다. 스마트 제조, AI 제조 등으로 전환을 통해 임금, 노동시간, 인력수급 등에서 불리한 여건을 개선할 수 있다는 것이다. 그러나 기업들이 국내에서 투자할 수 있는 인센티브가 존재해야 투자가 가능하다. 같은 조건이면 투자유인이 큰 지역에 투자할 가능성이 높다. 투자유인뿐 아니라 기타 국내 생산여건 개선에도 노력해야 한다. 노동조건, 인력 수급, 각종 규제 등을 합리적으로 개선하고, 관련 인프라 등을 확충해야 할 것이다. 국내에서의 조달도 중요한 생산여건 중 하나로 국내 공급망을 확충해야 할 것이다.

다양한 신기술을 활용한 신제품 및 신산업 창출, AI 및 디지털 기술, 그린 기술뿐만 아니라 양자, 바이오, 신 재료 등의 기술을 활용한 신제품, 신기능, 프리미엄화 제품의 지속 개발이 필요하다. 무엇보다도 산업의 발전을 주도하는 것은 기업이므로 기업 중심의 발전 전략 수립이 필요하다. 부가가치 창출 주체로서 기업 육성이 필요한데, 부가가치 및 일자리 창출은 제조부문에서만 나오는 것이 아니라 기업이 추진하는 모든 경영 활동에서 이루어진다. 기업들이 우선적으로 국내에 투자 및 생산을 하도록 지원해야 하지만, 어쩔 수 없이 해외 생산을 하는 경우 해외에서 경영활동을 원활히 할 수 있도록 지원하는 것이 국내에서 관련 부가가치 창출을 위해 필요하다.

- 이전글순환 경제 전환의 핵심: ELV 개정안, 지속가능한 소재가 전략이다. 25.09.05

- 다음글2025년 자동차산업 상반기 동향 및 하반기 전망 25.07.23